この彦三の鐔、非常に魅力のあるものだが、この魅力を言葉としてあなたに伝えられるのであろうか。

|

| 『平田・志水』(伊藤満著)より |

まず鉄色が何とも言えない。これは本当に真っ黒に輝いている。常に油をひいているような照りがある。

私が、所有している他の肥後鐔も光沢が十分にあって、良いものと自負しているが、それらに勝る。そんなに堅い感じの鉄ではないが、何だろう、この見事な輝きは?

耳の外環が円環に近く、曲面が多い分、光の輝きが増しているのであろうか?

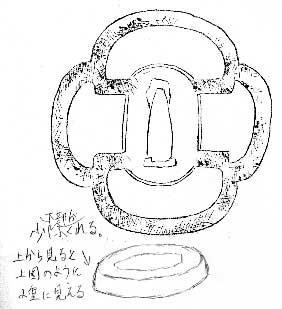

この造形、細川家の紋の一つである「丸に引き両」なのだが、引き両の線は外観の円環よりも細く、紋所の意匠から離れている。

全体の造形は、ご覧のように堂々としているが、変に武張った感じでもない。外環は少し縦長なのだが、左右2本づつ合計4本の引き両で、外側に押されたような張りを保持している。全体の縦長を4本の引き両で外に押すようにして横張りも保持し、案配が程良いものになっている。

その外環は全くの円環ではなく、平に押されたような円環であるが、その肉置きは実に丁寧だ。円く滑めらかに造っている。

そして引き両は、円環よりわずかに低くして、切羽台につないでいる。角棒だが四方の面を取って丸みを増した角棒だ。切羽台を人体とみれば、四本の手足になぞらえる引き両が円環を外に押しているように見える。円環をつないでいるという感じではなく、円環を押している。これが力強さを感じさせるのであろうか。

右下の引き両だけだが、途中で削いで切羽台からの鉄で途中まで覆っているような感じで加工している。後からの欠損ではなく、当初から削いだような加工をしているのだ。錆色の調子も同じであり、「全きは欠けのはじめなり」という日本文化の伝統を踏まえた削ぎなのか、茶道の古田織部などが提唱した歪み的なおもしろさを意図した加工なのであろうか。

そして、金散らし紙象嵌(『肥後金工録』では塵紙象嵌と称している)と呼ばれる無造作な象嵌を所々に施している。鉄の光沢にアクセントを付けている。無くても良いのに、またこのように無造作な象嵌だと、せっかくの作品が台無しになりかねないのを怖れずに、このような金散らし紙象嵌(塵紙象嵌)が出来るというのは凄いと思う。自分の美的感覚に絶対の自信がないとできない技である。

ここにも、茶道において、完全な茶碗をわざと割って、金漆でつなぐような作為を感じる。

この鐔は肥後の細川刑部家に伝来したものである。そして以降も肥後鐔の研究・蒐集で名高い人が時代を経て、伝えてきたものである。伝来者の名前は全てわかっており、私が5人目である。こういうのも考えてみれば凄いことだ。もっとも、このことを考えると私ごときが所持するには荷が重いのであるが、今後も精進していきたい。

金散らし紙象嵌(塵紙象嵌)があると、私が鉄鐔の手入れで実施する布による拭い込みなどはできない。代々に伝えた人も私と同様に布で全体を拭うような手入れはしていないと思う。それでも、この見事な鉄色と光沢なのだ。

彦三は色金鐔にも良いものを見るように、鉄鐔においても色に拘った作品を残しているのだと思う。『肥後金工録』では「地鐵強くかつ澤あり」とある。澤は沢であり、光沢の意味だと思う。(私は地鉄強くという感じは持たない)

そして、この造形だ。従来の日本の鐔にないような造形を創造している。古い所で、あえて探せば古正阿弥だが、それともまったく違うものだ。

要は日本離れをしているのだ。従来の鐔が二次元(平面的)の日本画だとすれば、西洋の技法(例えば遠近法)が入ったような立体感を持った三次元の造形が入っていると感じる。古人の彦三の評に「西洋(南蛮文化)の影響を感じる」と言うのもあるが、それはこのような印象を観る人が感じるからではなかろうか。

私は、この鐔を入手した時以来、常に、この作品から「おまえに、この鐔がわかるか」との彦三の声を聞いている。

他の鐔だと、「このように鑑賞しました」と書くと、ある程度は的を射っていると感じるが、この彦三の鐔は、今、私が観て書いてきたこと以上に深いのではないかとの思いを常に感じる。だから何度も何度も引っ張り出しては観ているが、見尽くせていない感じがいつも残る。それだけ深いのだと思う。

彦三は松本因幡守と小侍従の子(ただし先妻の子)であることが立証されている。

小侍従は細川忠興(三斎)の妻細川ガラシャが、父である明智光秀の謀反に際して、離縁され、一時期味土野(現在の京都府京丹後市弥栄町)に隔離されていた時にもガラシャ夫人と一緒にいた女性である。

細川ガラシャの侍女には小侍従の他に、清原マリアも知られているが、先年の「細川家の至宝展」においても松本殿お内儀(小侍従のこと)へのガラシャ夫人の書状が展観されていたように、細川ガラシャ夫人から、もっとも信頼された女性である。

細川ガラシャは当時の宣教師も驚くほどの聡明さを持った女性で、関ヶ原の前に石田方の要請を断って死んだこと(キリスト教徒であり、自刃ができず、家臣に突かせる)を、キリスト教国でオペラとして上演しているほどである。

このような素晴らしい細川ガラシャが信頼した女性であるから、小侍従もそれなりの人物であったと想像できる。

その子が彦三である。南蛮文化も浴びたと思う。

なお、この彦三鐔と全く同じ手法、印象の作品が、下図にある長屋重名秘蔵の彦三であると『平田・志水』の著者の伊藤満氏は何度か実見して確信されている。

長屋重名はご存知のように『肥後金工録』の著者である。

この鐔は『肥後金工録』にも手書きの図で紹介されているが、これが実物の写真である。(「刀劔會誌」通算544号復刊第十八号より)

|

| 「刀劔會誌」通算544号復刊第十八号より |

この解説には次のように書かれている。「長屋重名先生秘蔵品、鉄木瓜形、散紙象嵌、鉄味しまって堅、鉄色黒紫色に深く澄んで麗しきこと限りなく、木瓜の線の丸味に超凡の力がある。ことに蛙股の踏張りの力は彦三その人の力量であろう。その上に散紙象嵌の金色がよく利いて夫々所を得て、にくいほどの力感と調和美を感じさせる名作である。長屋先生の彦三を鑑する眼の高さが併せて感得されるのである。彦三は古正阿弥の技法を学んだといわれるけれども、古正阿弥諸工の心境とは次元の異なる禅的芸術の非凡なる作位である。」(山田英氏の解説と思われる)

私は、この鐔の実物は拝見していないが、確かに全く同じ趣向の彦三と思う。

|

| 『肥後金工録』の該当図、切羽台の周りが2重線になっているが 下図のように下部に膨らみがある。 |

このごろ焼き物も拝見していると、この黒く艶のある彦三の地鉄は黒楽茶碗で釉薬がかかった肌を狙ったのかと思うようになった。(黒楽茶碗でも釉薬が禿げてかせたような肌は金家錆と共通していることを「刀装具の研究ノート」の「金家錆と黒楽茶碗の肌」に記した。)

別に彦三の色金鐔の良いモノも何点か拝見。素銅地に日足鑢、あるいは丸線鑢をかけて変化を出し、加えて焼いたり、酸につけたりして独特の肌合いにしている(色金を焼くとひびが入ること、梅酢につけて腐食させることを伊藤満氏に教わる)。

彦三とされている色金鐔は多くあるが、こういう地金にしているのが正作なのだろうと思う。そして、このような肌も侘びた焼き物の肌と共通すると感じる。

利休の弟子の細川三斎の好みだろう。

なお、最近、甲冑に関する本(『日本甲冑の基礎知識』山岸素夫、宮崎真澄著)を読んだら、細川三斎は甲冑にも造詣が深く「三斎流」として兜等が評価されているのを知る。

そして、細川三斎は、家臣西村忠兵衛が具足の製作に手腕を示したところから、命により具足師に転じさせたことが記してある。西村忠兵衛は百石取りの武士だったが、子孫は甲冑師として続いている。平田彦三と共通したものを感じる。(2010.11.5追記)

4.焼き物(陶磁器)の鑑賞で愛でる「景色」を意識

日本では茶道の影響もあって、焼き物(陶磁器)の鑑賞においては「景色」も重視する。焼き物における「景色」とは、中国陶器のような”人工”の極みを追求した技巧の粋をこらしたものでなく、”天工”とでも言うような自然に出来てしまったもので、それは作陶における歪み、窯の中での窯キズ、窯ワレ、釉薬の流れ出し、釉薬のムラ、ヒビが入る貫入などや、後天的な手ズレなどの古色などである。

本来ならばマイナス要素を、逆に情報が多いこととしてとらえ、そこにおもしろみ、美を見いだしたのが日本人である。

私は、上記の鑑賞において、「右下の引き両だけだが、途中で削いで切羽台からの鉄で途中まで覆っているような感じで加工」していることについて、「「全きは欠けのはじめなり」という日本文化の伝統を踏まえた削ぎ」か、「古田織部などが提唱した歪み的なおもしろさを意図した加工」なのかと考えた。

また、「金散らし紙象嵌(『肥後金工録』では塵紙象嵌と称している)と呼ばれる無造作な象嵌を所々に施している」ことに対して、「茶道において、完全な茶碗をわざと割って、金漆でつなぐような作為を感じる」として、「無くても良いのに、またこのように無造作な象嵌だと、せっかくの作品が台無しになりかねないのを怖れずに、このような金散らし紙象嵌(塵紙象嵌)が出来るというのは凄いと思う。自分の美的感覚に絶対の自信がないとできない技である」と書いた。

上記のように感じたことは間違いでなかったと思うが、焼き物のことを勉強する中で、これらは、彦三が意図した「景色」なのだということがわかった。

すなわち彦三は、引き両を途中で削いだり、塵紙象嵌で無造作な「景色」をつけているのだ。もちろん彦三、細川三斎などが、これら「景色」の良さを理解できていたから、このように作鐔したのだ。あえて茶碗を割って、そこを金漆で継ぐようなことまで茶人はしているのだ。引き両の途中を削ぐことなど何でもないことなのだ。

このような美意識を私のようなものがたどろうと歩んでいるのだから、なかなか苦労する。でも、このような美の世界が又七的な美の世界(端正、美麗、精緻)の対極にあることは理解しないといけないと思う。もちろん、今でも多くの人になんとなく理解されているから彦三の評価が現代でも高いのだが、この良さが少し具体的にわかってきたということだ。

何度も何度も自分の所蔵品を観て、観て、また他の美術品の分野にも目を向けることの大切さと思う(2011.1.10追記)。

上記の文章の記述年月日を見てもわかるように、2010.9.29→同年11.5→2011.1.10と変遷している。もっとも2010年9月の前にも、この鐔を眺めて、「この魅力は何だろう、何だろう」と考え続けていたわけです。同じ彦三の「丸線鑢・小透かし・赤銅縄目覆輪」色金鐔を購入し、何度も何度も眺め、見詰め、鑑賞し、観て、観て、関連する茶道関係の美術品も観て、やっと自分なりに「彦三の魅力がわかった」という感じを抱けるようになりました。

先人は彦三には「知性を感じる」とか「教養の高さを感じる」とか書いてますが、どうもピンと来なかった。

もちろん、私なりの感想で、これが正しいと言い張るつもりはない。私の感じ方も、上記変遷ではないが、また変化する可能性もある。

以下は彦三の色金鐔を入手して、色金鐔の鑑賞記と重複しますが、併せてお読み下さい。

これまでは茶道の美意識として、一本で理解していましたが、勉強すると、茶道の美意識も時代によって変遷していることがわかってきました。今後も勉強していきます。

室町期の天目茶碗を使った権威のある茶から、千利休が目指した”冷凍寂枯”の美意識、すなわち質素で内省的な「わび」は、必要最小限までそぎ落とした、質素で慎ましい状態の中に心の充足、美しさを見出す美意識と言われている。

また「さび」は、時間が経過しても、古びたものに情緒や美を感じる思想で、古いものの内側からにじみ出てくるような、外装などに関係しない美しさと説明にある。

千利休の美意識は、造形的には装飾性の否定を特徴として”冷凍寂枯”すなわち何も削るものがないところまで無駄を省いて、緊張感を作り出す美である。

次の古田織部は、「破調の美」も楽しんだ。器をわざと壊して継ぎ合わせ、そこに生じる美を楽しむことも入ってくる。利休は自然の中から美を見いだした人だが、織部は美を作り出した人とも評価されている。

織部は「ひょうげもの」とも言われるが、「剽=へうげる」は「ふざけている」「おどけている」の意の字音仮名遣いからきている。ここに「へうげる」という美意識が生まれたわけだ。

武家らしい華やかさのある古田織部は、個性ある道具を用い、物と物とが競合するような強烈な茶風で、自由、奔放、斬新、独創の精神「バサラ」(婆娑羅─華美で派手な服装をしたり、勝手きままな振る舞いをすること)を体現し、南蛮文化の影響も受けていると言われる。

そして次が小堀遠州だ。遠州は自然な雅やかさを出す。 『わび』『さび』の世界は、無駄なものを徹底的に省き、その人独自の感性で創り出されたもので、余人の入る隙間がなく極めて主観的なものだったのに対して遠州は客観性を持たせ、多くの人が共感できる、『艶(つや)』を与えたと評価されている。

小堀遠州は、桃山の国際性(茶碗には中国、朝鮮からのものも流入、文化には南蛮風物が流入)を、日本風にアレンジしているというわけだ。日本風の要素の一つとして季節感を大切にしている。それは平安期の『雅』を代表する文化である和歌が、大自然の恵みのありがたさを知り、季節感を自分の心の表現に入れていることからも理解される。

ちなみに私の所蔵品の中では後藤光侶(廉乗)の小柄「枝菊図」が小堀遠州の美学に近いと感じる。私はこの小柄は大好きである。『刀和』の「刀装具の鑑賞」で取り上げ、その時に書いた「強さのある品の良さ」「益荒男ぶりの気高さ、品の良さ」という感想がピッタリだと改めて思う。

先日、「上田宗固 武将茶人の世界展」(於 松屋銀座店)を拝観した。上田宗固は丹羽長秀の小姓からはじめ、数々の闘いで、常に一番鑓を目指し、達成してきた武将で、秀吉側近の大名として1万石を領し、関ヶ原では西軍に属し、所領没収にあうが、浅野幸長の客分として1万石、大坂夏の陣樫井の戦いで一番鑓。以降は浅野家の家老として1万7千石を領し、広島で過ごし、88歳で逝去。

この間、古田織部の弟子として茶道に励み、利休の「わび」と織部の「へうげ」の世界を融合した「ウツクシキ」のお茶を目指す。

私は、拝見すると、「ウツクシキ」というより「潔さ」を感じる。上田宗固は細川忠興(三斎)と、松井康之(細川藩の家老で八代を預かる。名が知られていないが、これまた評価の高い武将茶人)とも交流があることが、展示の書簡でよくわかる。

本阿弥光悦も時代は織部と同様である。

彦三の「引き両透かし」鐔の地鉄、肥後金工録に”(光)沢あり”と特記されているように常に油をひいているような照り=黒の輝きのある鉄は”冷凍寂枯”の沈んだ黒ではない。

上記の茶道の美意識の変遷を知ると、黒=黒楽茶碗=楽初代長次郎ではなく、同じ楽家でも三代道入(のんこう)のイメージとか、瀬戸黒茶碗の黒のイメージである。すなわち利休よりも織部に近いものである。

そして、金散らし紙象嵌(『肥後金工録』では塵紙象嵌と称している)と、引き両の一部を欠いて景色をつけているところなど、意識して破調の美を狙っており、まさに織部の美意識に近いと感ずる。参考になる焼き物の写真をアップする。

| 金家錆がこの感じ | 彦三はここに近い | 光悦も彦三に近い |

|

|

|

| 楽初代長次郎「面影」 楽美術館所蔵、「上田 宗固展」カタログより 艶の無い沈みこむ黒 |

美濃焼 織部黒筒 茶碗「上田宗固展」 カタログより。ロクロ の痕を上部に残し 外面に茶褐色釉を 掛け、3箇所に光沢 のある黒釉を2重掛 |

本阿弥光悦「朝霧」「名品茶 碗の見かた」(矢部良明著) より。楽三代譲りの艶のある 黒。 |

(注)黒楽茶碗でも釉薬が禿げてかせたような肌は金家錆と共通していることを「刀装具の研究ノート」の「金家錆と黒楽茶碗の肌」に記したが、この侘びた色合いが千利休の美意識につながる黒、すなわち冷凍寂枯の黒と思う(2012.1.15追記)。