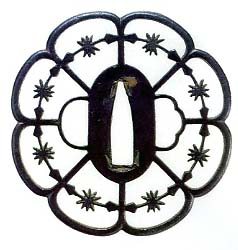

肥後の林又七の透かし鐔である。先人が又七について評する「地鉄は精美」「精巧な透かし」「高尚な図取り」という印象通りの鐔である。

また独特なフラットな地、切羽台の形、その切羽台に突き刺さるような櫃孔の線、今は痕跡しかないが巧みな布目象嵌と、鑑定のポイントも又七の掟に則ったものである。

|

| 『林・神吉』(伊藤満著)より |

1.クルス透かしの図柄

この鐔は『林・神吉』(伊藤満著)に所載であり、著者はこの図は「クルス透かし」とされている。

大きく八つに仕切り、それを十字架(クルス)で仕切っている。

十字架の横棒をつないでいるが、ここに彫られているのは、イエズス会の紋章にある光(神の御霊とも解説しているものもある)を象徴している。

それを物語るように、この光の文様には全て金布目象眼が施されていた痕跡(一部はまだ残っている)がある。(同図の鐔は『林・神吉』に、もう一枚所載しており、こちらは金布目象眼はない。こちらの方は光あるいは神の御霊というより少し横長であり、クルスと鎖を透かしていると解説している)

私自身は、この透かしの図柄がクルス透かしであるかについては確信を持っていないが、否定もできないと思っている。そこでクルス透かしを前提に補足したい。

下図はイエズス会の創始者聖イグナチオが使っていた部屋に残っている壁画で、「イエズス会の紋章」である。(上智大学の隣にある聖イグナチオ教会のHP上に紹介されている「聖イグナチオ教会報2008年7月号」より)

キリシタン迫害の歴史を諸書から調べると、豊臣秀吉が当初に禁じたのは、大名が自分の領国で信仰を広めるために、領国にある神社、仏閣を壊すなどをしたことがきっかけである。大名の領国は、秀吉から見れば、その大名に預けたもの。そこにおいて勝手に寺社仏閣を壊したりする権限までは与えていないということだ。秀吉は民衆がキリスト教を信仰することまでは禁じていない。

徳川幕府も当初は同じような態度であったが、大久保長安事件、岡本大八事件などをきっかけにキリスト教の弾圧をはじめている。当時のキリスト教は本国での宗教改革の影響で、異端に厳しい面があったことも、この動きを加速している。

徳川幕府は慶長18(1613)年9月以来、何度も基督教禁教令を出している。

元和8(1622)年には「元和の大殉教」として長崎でキリシタン55人が長崎で処刑されている。

そして島原の乱が終息したのが寛永15(1638)年である。

正保元(1644)にマンショ小西の殉教を最後に日本人司祭も存在しなくなり、イエズス会の日本での活動は終わったとされている。

又七の生没年について、いくつかの説があるが、慶長13(1608)年に生まれ、元禄4(1691)年に没したとの説(A説「肥後鐔工人名調」)と、慶長18(1613)~元禄12(1699)とする説(B説「肥後金工録」)などがある。

又七は、はじめ鉄砲鍛冶として肥後(熊本)藩主加藤家に仕え、加藤家改易後には細川家に仕えたとされている。又七の祖父は鐔も作成していたという伝えも残っているが、ともかく当時は鉄砲鍛冶である。加藤家改易は寛永9(1632)年であり、A説だと24歳、B説だと19歳の時となる。

肥後細川藩においても、鉄砲を製造していたことは、又七の重吉銘の素晴らしい鉄砲(2010年国立博物館の「細川家の至宝展」にも出品されたが、唐草九曜紋象眼火縄銃、銘 肥州住林清三郎重吉作)が現存しており、確かである。この鉄砲おける象眼も見事である。

大坂の夏の陣が終わり、元和偃武という時代になると、徳川家の銃器工場的な立場の国友鍛冶への発注も激減しているから、細川家に仕えた寛永10年頃になると又七の一族もこのまま鉄砲鍛冶でいいのかということも話しがあったのかもしれない。

なお細川藩は、ガラシャ夫人が厚くキリスト教を信仰したこともあるが、幕府の禁教令は当然に遵守したものと考えられる。島原の乱では一揆討伐に力を発揮している。島原の乱終了時がA説だと30歳、B説だと25歳となる。

この図がクルス透かしであれば、又七の30歳以前の作で、キリシタンである武士の注文であったと考えられる。後にキリストの御霊の象徴としての金布目象嵌があまりに華やかで目立つために、削り取った可能性もある。

細川三斎の没年は正保2(1645)年で、この時A説だと37歳、B説だと32歳である。細川三斎の遺物に肥後三枚と言われる御紋透かし鐔が存在しており、これらの鐔は細川三斎生前に納められていたとすると、肥後三枚はA説では24歳~37歳、B説では19歳~32歳に製作されたこととなる。

伊藤満氏の解説だと、このクルス透かし鐔の布目象嵌の手法などから、製作年代は御紋透かし鐔と同じ頃と推測されている。

時代的にはクルス透かしがあってもおかしくはないわけだ。また私も、この鐔からは若さを感じる。

2.古人が伝えた図の名称ー玉簾、根抜、時計の考察ー

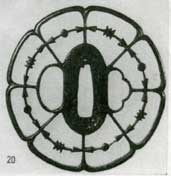

先日、『鐔集成』(中村鉄青著)に、同種の図柄の鐔が掲載されていて、図の名称は「玉簾(たますだれ)」となっているのを見つけた。「刀盤図譜」所載とあるが、これは松宮観山著の『刀盤賞鑒口訣』のことであろうか。確認はしていない。

また、右下図(図版20)の説明には根抜鐔とある。「根抜鐔」とは昔の呼称にあり、古い鐔を言ったとだけ伝わる。焼き物の言葉に「根抜け」があり、これは「陶磁器で、同系統の窯中の最古製。茶器では瀬戸窯中の最古のもの、また、建武から文明年間に製した古唐津(こからつ)の最も古い碗を指した呼び名。ねぬき」(『広辞苑 第五版』とあり、同じような意味で使ったのであろう。

|

|

| 玉簾 「刀盤図譜」 所載。丸耳4.5ミリ |

玉簾 根抜鐔。「刀 盤図譜」所載。時代 の古い尾張と見ら れる。丸耳5ミリ |

古書には、古く見える鐔で、現今の分類では尾張、金山、古正阿弥などに根抜鐔と伝えるものがある。上記鐔は2枚ともに、魅力のあるもので、一度、拝見したいものである(右の図版20の鐔は、著者の中村鉄青氏は尾張と見られているが、時代的には切羽台が細長く、私の所蔵品の京透かしと同じ時代とも感じる。ちなみに又七とは櫃穴の突き刺さるような感じが異なっている)。

陶磁器関係者の説でも「根抜」の語源は諸説があるようで、①根の抜けるほど古いため、②非常に高価なため、③高台が低くて見えないので根が抜けたように見えるためなどがある。「抜け」という言葉から蔑視も感じるが、②にあるように実際には「根抜」の評価は高いのである。

さて図柄の「玉簾」(たますだれ)だが、玉簾というと、寄席などの南京玉簾の芸を思い浮かべるが、『広辞苑』には「①玉で飾ったすだれ、また、すだれの美称。(引用略)、②ヒガンバナ科の多年草。(草花の説明略)、③乾菓子の一、(菓子の形状、材質等略)」とある。

この説明だけだと、この図が玉簾と呼ぶ根拠もわかりにくい。中の輪に付いている光状の文様、玉状の文様を玉としたのであろうか。しかし、周りの形状等は簾とはほど遠い。

この古くからの呼称については、『林・神吉』の著者である伊藤満氏にも伝えたが、江戸期のキリシタン禁教期に入ってからは、キリスト教関係の図柄であるなどとは言えずに、このような名称にしたのではなかろうかとのご意見であり、私も「玉簾」らしい図との類似性が判明するまでは、伊藤満氏のご意見に賛意を表したい。

同様な例は、俗に時計鐔と呼ばれるものもそうである。現在は金山鐔の図柄による一分類ともされているが、この図についてもキリスト教関係であると唱える人はおり、私も否定はできないと考えている。時計の歯車と言うが、説明できない図である。この手の鐔は現存する数が意外に多く、単なる時計の歯車の図柄が好まれるとは考えにくい(時計発明の時代とも合わないことを若山泡沫氏は指摘している)。時圭などの異字も伝わっている。

|

| 『透し鐔』より |

江戸時代初期はキリスト教信者が30万人~40万人程度いたとされる。総人口が1200万人程度の時代(『日本経済史1 経済社会の成立』に1600年頃で1200万人と推計)であり、2.5~3.3%にあたる。明治以降、現代に至るまで、日本ではキリスト教信徒数は人口比で1%を越えたことはないと言われており、禁教以前のキリスト教の存在感は高かったと言える。

数珠鐔、南無妙法蓮華経や南無阿弥陀仏や神号を毛彫りした鐔もあることから、キリスト教信仰を鐔に表現したものもあったと思う。そして禁教時代に、キリスト教信仰が明確なものは廃され、このような訳がわかりにくいものだけが残ったとも考えられる。(2012年9月5日追記)

3.又七の魅力、見所

(1)鉄砲鍛冶出身としての正確さ・精妙さ

図が興味深いものであり、その説明が長くなったが、この鐔の鑑賞に入りたい。

美術品は第一印象も非常に重要だが、何度も何度も観ている内に生まれてくる印象も大事だと思う。

まず第一印象から記してみたい。

見事な鉄色で古人が羊羹色と称したように、まさに虎屋の羊羹「夜の梅」だ。わずかに赤を感じさせるような真っ黒な錆が深い所から輝いているような光沢、艶がある。

透かしはきちんとしていて、透かしの線は端正。狂いがない感じだ。

そして、微かに残る金布目象嵌の痕。

それに堂々とした小判型の切羽台。そして櫃穴の形状も時代が上がるもの形状だ。

古来、先人は又七の魅力を「細美な地鉄」「精巧(巧緻)な透かし」「高尚な図取り」とか、「清香の匂うような品位というか、気韻というか、なにかが生動している。とにかく、心に迫り魂を動かすものがある。又七の本領を一言にして言えば”君子の風格”ということになる。」(『透鐔 武士道の美』笹野大行著)などと記している。

『肥後金工録』では長屋重名は「鉄色は絶類にして 其地合のしまりよく 麗しき事は譬へんにものなし」として「此作総て精工を貴ふ」「初代は鉄色黒き中に紫光を帯て深し」「初代の鐔の肉置にまゝ厚きに過きる如きあれと たとえは他作の如き水腫に似たるはなし」「初代に限り必す骨肉よろしきを得るなり」などと絶賛している。

何度も観ている内に感じる印象は、他の人とは違うと思う。

それは、又七はやはり鉄砲鍛冶出身なんだという思いである。

櫃穴の枠が切羽台に突き刺さるような感じは、又七の見所として『林・神吉』の著者伊藤満氏から教わったが、この櫃穴の枠は、鉄砲の引き金をカバーしている用心金に共通する感じだ。

八つに区分した図形も正確である。もちろん透かしの線もムラがなく、太さも一定である。又七から受けるきちんとして、端正な感じとは、精密ということだ。鉄砲は精密に組み立てるものだ。この仕事が基礎となって鐔製作においても現れているのだ。

地のフラットな感じも正確さの一つの現れと思う。

ただ、又七の作品は、精密な機械部品的な鐔に終わっていない。そこが又七の芸術的センスなのか、職人としての志の高さなどかはわからないが、透かしの精密さに品が加わった感じである。地の仕立てもフラットであるのだが、全体が柔らかい感じである。そして、透かしの図柄も、八つにきちんと区分した間を十字架と放射状の線を持つ御霊でつなぐなど独創的である。そして、その図柄を魅力ある造形にまとめ上げている。これが又七の特色の一つ「高尚な図柄」というものだ。

独創=芸術、独創を追い求める精神、これが芸術家に大切なのだ。ただの理科系ではない。

ある刀装具の目利きの方とお話をしていた時、「自分は又七のきちんとしている点、隙の無い点などに対して、少し崩した二代重光の方が好きだ」と言われたことがある。この時「あっ、この人はきちんと本質を見ている。観える人だ」と感じたものである。

なお地鉄に対して、『林・神吉』の著者伊藤満氏は、又七の地鉄には”金象嵌を施した鐔にある少し赤い柔らかみを感じる鉄”と”はじめから鉄だけの透かし鐔に用いる黒くて堅い感じの鉄”の2種類があると言われている。これはもちろん金象嵌を施した少し柔らかみ、赤みを感じる地鉄である。

地の平肉が全体にフラットに見える点に関しては、このHP上の「刀装具の研究ノート」の「又七のスーパーフラットな平肉(09年9月2日)」で記したが、。「フラット=変化がない」「フラット=味がない」「フラット=堅い」が通り相場なのだが、又七の場合は「フラット=端正」「フラット=すっきり」「フラット=柔らかい」と見えるところが凄いと思う。

私の所持している二代重光の「三ツ浦透かし」鐔の切羽台や、深信の「桐透かし」鐔の全体の肉置きにもフラットなところはあるのだが、同じフラットでも重光は、そこまで手をいれていないフラット、深信は堅いフラットのところが見える。又七の柔らかみのあるフラットは余裕、気品につながっているように感じる。

鐔の鑑賞においては切羽台は大事である。刀で言うところの切っ先=帽子と同じような位置づけである。切羽台は一言で言うと堂々としているものを私は好む。

クルスをつなぐ間にある光=放射状の細かい線に、それぞれ金布目象嵌をほどこしていた痕跡が残っている(今でも一部に金象嵌の残りがある)。想像するだけでも華やかである。

肥後の又七と騒がれるだけのものがある。

(2)華やかさ

何度も観ていると、色々と観えてくる。先日、自分が現在、所有している鐔の中で品格ということでランク付けをすると、この又七と、尾張鐔の「桐・三階菱」透鐔になると書いた。

加えて、最近は、又七の持つ”華やかさ”を意識するようになっている。先人にも、この点を意識している人もいると思うが、看過されている面もあるのではなかろうか。私もそうだが、先人の見方にどうしても影響を受けてしまうのだ。これから逃れるのには、自分のモノにして、何度も何度も観ることしかないのだ。難儀な道である。(もちろん、先人の見方を全ては否定しない。私と同様のオタクが観て、観てきたものである。共通することの方が多いのだ)

肥後三枚の御紋透かしを観て欲しい。細かい金・銀の象嵌が見事で、華やかなものである。豪華なものでもある。

『林・神吉』(伊藤満著)でも『肥後金工大鑑』でもいい。そこに掲載の又七の作品を見て欲しい。改めて観ると”華やかさ”を感じるものが多いのである。

金象嵌のある鐔に限らない。鶴丸透かし鐔もそうだが、鉄の透かし鐔でも図柄に”華やかさ”があると、私は思う。桜の図柄が目につくのも”華やかさ”の現れである。

”華やかさ”のある鐔でありながら、先人がこの要素に触れなかった理由もわかる。私だって、これまでは述べていなかったのだ。

それは、”華やかさ”を感じる前に、「精巧な透かし・象嵌」に心を奪われるのだ。そして品格を感じて、「高尚な図取り」という印象に至るのだ。

又七の場合は、”華やかさ”→華美→派手とか、”華やかさ”→華麗→装飾的とはいかないのだ。あくまで実用を感じさせ、派手さ、装飾的とはならない品の良さを感じる”華やかさ”なのだ。だから名人なのでしょう。

このクルス透かし鐔も、改めてご覧いただきたい。光の文様にあった金布目象嵌の大半は剥落しているが、それでも”華やかさ”が大いにあるのである。

言い換えると、又七の作品においては、このような”華やかさ”が感じられないのは、又七とは別の作者の作品なのかもしれないと感じはじめている。もちろん例外もあるだろうから断言はできないが。(2012.5.22追記)