|

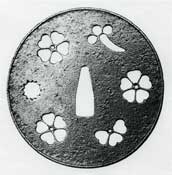

| 縦89.0×横88.0×耳厚4.0、切羽台2.0、打ち返し耳3.4 写真は手入れ前であり、差し替えるかもしれません |

伊藤 三平

古刀匠鐔・古甲冑師鐔の魅力は、日本人としての原点とも言える素朴な感懐を呼び起こす点にある。護拳の鉄板(鐔)に、風雅な文様をポン、ポンと抜いただけだが、それが当時の人の心の琴線にも、今の我々の心の琴線にも触れるわけだ。

古刀匠鐔と古甲冑師鐔と言っても、古(いにしえ)の刀匠や甲冑師が造っていたかは不明である。鐔の作風の分類上の名称である。両者の作風の違いは、鐔の耳(外周の部分)の加工の有無から生じている。耳を打ち返したり、土手のように処理したのが古甲冑師鐔で、そうでないのが古刀匠鐔である。

古甲冑師鐔の方が、透かしが賑やかと言うが、それは耳がきちんと処理されていて丈夫だから、透かしとして抜く図柄を大きく、そして抜く数も多くできた。それだけである。

同じ職人が、古刀匠鐔も古甲冑師鐔も共に造っていたことも考えられる。

以下に紹介する鐔は、私の心の琴線に触れた鐔である。

1.文様について

古甲冑師鐔らしく、賑やかに、大きく陰透かしをしている。右上は「結び雁金(かりがね)文」を、羽を鐔の円弧に沿って大きく、そして左下は「丁字文」をゴロンと透かしている。

鐔の形は大きめで、地は2ミリと薄く、櫃穴は開けていない。

|

| 縦89.0×横88.0×耳厚4.0、切羽台2.0、打ち返し耳3.4 写真は手入れ前であり、差し替えるかもしれません |

(1)結び雁金文

雁(かり、がん)は、秋の彼岸頃に訪れ、春の彼岸頃に帰るといわれる渡り鳥であり、先頭の雁を頂点に逆Vの字形に群れを作って飛ぶようすは「雁行」と称されて、日本の多くの美術品に取り入れられている。自分の所蔵品の中から探すと、歌川広重の『名所江戸百景』シリーズの「虎ノ門外あふい坂」における冬の寒い空にかかる三日月に雁行が描かれている。同じ広重の「月に雁」は切手でも有名である。

|

|

| 歌川広重『名所江戸百景』 「虎ノ門外あふい坂」所蔵品 |

同左 上部拡大 |

一羽ごとの雁は、細長い首であるが、家紋となると次のように雀のような絵となる。その一つが「結び雁金」である (画像は『日本の家紋大事典』森本勇矢著より)。

|

|

| 雁金紋 | 結び雁金紋 |

なぜ、「結び雁金」という面白い文様が作られたかということだが、「結び文」と「雁書」という言葉からだと思う。「雁書」とは、中国・漢の武帝の時代に、使節として匈奴に出かけた蘇武という将軍がいた。しかし交渉は失敗して囚われの身となる。匈奴の王は家臣となるように説得したが、蘇武は拒否する。そのために、蘇武は北方の無人の地に移された。むなしく歳月を送る中で、秋に南方の中国・漢の方に渡っていく雁に我が身が無事であることの手紙を書いて、その足に結びつけていた。

十九年の歳月が過ぎ、漢は武帝の子昭帝の時代になる。ある時、昭帝が射止めた雁に手紙が結ばれているのに気が付き、その手紙から蘇武が大きな湖のほとりにいることがわかる。昭帝の使者が匈奴に向い、蘇武は救出され漢に戻ることができた。

以後、雁は「幸せを運ぶ鳥」として好まれるようになったと言う。

秋の空を「雁行」と呼ばれる編隊を組んで飛んでゆく雁の姿が、遠方の懐かしい人に便りを運んでくれるようにも見える。こういうことから手紙や良い訪れを「雁書(がんしょ)」、「雁信」、「雁の便り」などの言葉が生まれる。手紙を雁の足に結ぶということから、羽をくるっと回したような「結び雁金」の図が生まれたのではなかろうか。

「よい知らせを運ぶ」=「吉報を運んでくる」となったわけだ。

また雁は、前述したように「雁行」として、整然と群れをなして飛ぶところから軍事においても”絆”(きずな=整然とした団結行動)を象徴する紋として武家に好まれている。

武士の総元締めのような八幡太郎義家が後三年の役で、雁の乱れから敵の伏兵がいるのを見破ったことは、当時の武士の常識であり、雁は縁起が良い鳥とされ、家紋にも数多く取り入れられている。

織田の武将:柴田勝家の軍旗も雁金紋を2つ上下に並べたものである。真田家の紋は六文銭が名高いが、もうひとつの紋は雁金である。

(2)丁字文

丁子は平安時代に輸入され、薬用、香料、染料として珍重され、縁起の良い物を寄せ集めた「宝尽し文」=「七宝」の一つとされている。このサイトでも「六世安親(土屋昌親)「宝尽くし図」大小縁頭-甦ったお宝ー」で紹介したことがある。

刀剣界では、備前の刃紋に丁字刃という名称が付き、また刀剣を保存する油として丁字油が最も適していることなどで丁字は馴染みが深い。

ちなみ紋所の丁字紋は次のようなものである(図は『日本の家紋大事典』森本勇矢著より)。

|

|

| 丸に一つ丁字 | 丸に違い丁字 |

縁起を担ぐのに「茶柱が立つ」と言うが、昔は「丁子が立つ」と言う言葉もあったようだ。灯芯の燃えさしの先が固まって丁子の実のように見えるものを丁字頭(ちょうじがしら)と呼ぶ。広辞苑には「丁字頭」の説明に「俗にこれを油の中に入れれば貨財を得るという」と記されている。

「丁字が立つ」とは縁起が良い言葉なのだ。

(3)「結び雁金」も「丁字」も好まれた図柄

この鐔は室町時代のものと考えるが、「結び雁金」や「丁字」の図柄は、桃山時代にも好まれ、辻が花染めの衣服や、織部焼にも次のように使われている。

|

|

| 織部焼 「矢飛鳥文輪花皿」 『日本陶磁大系12 織部』より |

辻が花染め胴服 「丁字文様胴服」重文 島根・清水寺『日本の染色2辻が花』より |

織部焼の方は「結び雁金」ではなく「飛鳥文」という名で呼ばれている。矢で鳥を狙っている図柄であろうか。少し殺伐であるが、当時の武将の心情には合ったのかもしれない。

辻が花染めの胴服は豪華なものである。石見銀山の開発に尽力した山師:安原伝兵衛が徳川家康から拝領したものである。多量の銀は、家康にとっては最高の貨財だったのだろう。この丁字は、そんなことを伝えているようだ。

2.古今東西、人間はー吉報・吉兆を期待するー

古今東西、人は吉報を待ち、吉兆に期待を寄せるものだ。

この鐔は「結び雁金文」で、「良い知らせ」(=それは会いたい人、あるいは尋ねたい人からの良い知らせかも知れないし、戦いの結果から生まれる加増などの良い知らせかもしれないが)を期待し、「丁字文」で「丁字が立つ」という吉兆が、貨財を得る良き兆しだと期待したのだ。

私も吉報、吉兆は好きだが、この鐔の面白さは、「結び雁金文」が楽しいデザインで、実に愛嬌があるからだ。加えて、この鐔の作者は雁の羽を鐔の円形に合わせて、思い切り伸ばしている。この遊び心も楽しい。

古甲冑師鐔や古刀匠鐔の中には、勝虫文(トンボ)で、この結び雁金文と同様に羽根を鐔の形状に即して、円形に思い切り伸ばしているものもある。

「丁字文」は、雁の羽を伸ばした分、寸詰まりにして太らせているのが福々しく嬉しい。ふくよかな方が貨財を得る吉兆にふさわしいのだ。

吉報、吉兆という人間の欲にからんだ願いを、このような風雅な文様で表すところも、日本人の一つの姿だと思う。

3.丁字紋の形について

『刀装具の起源』(笹野大行著)に、丁字の形状などから、笹野大行氏が製作の時代を推定しているところがある。古い順に笹野氏のコメントと一緒に掲示すると次のようになる。

|

|

|

|

|

| 鎌倉中期(この丁字は 右の丁字に負けない力 があり、内面的深さ、お おらかさがあり、丁字 の姿態に雅趣がある) |

鎌倉末期(この雄勁 な迫力は鎌倉期の 雰囲気である。丁字 の姿態は桁外れの もの) |

南北朝期(丁字の姿態 も古雅) |

室町初期 | 室町中期 |

笹野氏の評は、丁字の姿態だけでなく、その鐔全体の雰囲気も考慮して鐔の時代設定をしているのだと思われる。だから、私が拝読して、その本における上記の丁字の写真を観ただけでは丁字の姿態による時代の変遷はよくわからないというのが正直な感想である。

鐔を製作している職人は、本当の丁字などは見たこともないだろう。紋とか文様としての見本から透かしたのだと思う。紋はともかくとして、文様になると、時代の流行はあったかもしれないが、笹野氏が指摘するほどの違いはどうであろう。

ちなみに、以下に、この鐔の丁字、前記した家康拝領胴服の丁字文、六世安親の縁頭に象嵌した丁字文を掲載する。ふくよかな丁字文の方が、縁起がいい感じがする。

|

|

|

| 所蔵品の丁字 | 辻が花の丁字 | 六世安親の丁字 |

4.地鉄、打ち返しの耳

この鐔の地鉄には、表裏ともに、縦の筋が入っているのが観られる。上記の写真ではわからないほどの細さと彫りの浅さである。その細さもバラツキがあり、線の浅い彫りも深浅にバラツキがある。また線と線との間は等間隔でもない。

このような縦の筋は時雨鑢(しぐれやすり)と言われており、この鐔の保存の証書にも「時雨鑢地」と明記されている。

しかし、この鐔の時雨鑢は、日足鑢や、翁鑢や、まま観る時雨鑢のように整っていないから、その鑢の加工を装飾としたのではなく、平地を整える過程での鑢で、その鑢の跡を磨いて消していないだけではないかとも思っているのだが、よくわからない。

地鉄は、打ち返しの耳の地鉄は、艶やかな色で黒く輝いた鍛え抜かれた鉄として美しい。平地の鉄は少しねっとりした感じもする鉄だ。刀における”ふくれ”のようなものも見え、あまりきちんと鍛錬したようには見えない。鉄の朽ち込みも深いところがある。ただし、それは古甲冑師鐔や古刀匠鐔では景色の一つであるが。

古甲冑師鐔は耳の造形が見所であるが、この鐔の打ち返し耳は造りは丁寧で、幅も高さも自然に整っていて丁寧である。幅が狭いから締まって見える。

おわりに

古甲冑師鐔や古刀匠鐔は、戦国時代が終わって江戸時代になったら、流行遅れのファッションとなって、大事にされなかったと思う。鞘が黒漆研出磨地とあらたまったものになるほど、違和感が出てくると感じる。日常の差料に古甲冑師鐔を付ける武士は同輩からはセンスが悪い「ダサイ」奴と思われたのではなかろうか。ただし、城における御用意刀の鐔には使われていた可能性はある。

私も古甲冑師鐔、古刀匠鐔と「古」を付けているが、昔の本は甲冑師鐔、刀匠鐔だった。今は江戸時代に造られた甲冑師鐔、刀匠鐔は「古」を付けずに区別していると言うが、江戸時代の初期は別だが、そもそも江戸時代にはほとんど造られていないと思うから、「古」などいらないと思うのだが。

古いもので、そんなに大事にされてきたものではないから、遺されているものは錆びが深く入り、手持ちの状態が悪いものが多い。特に裏の錆びが深い。色々な刀に何度も使われたものではないから、茎穴もあまり加工されていないものが多い。この鐔は素銅で上下に責金が入っているが珍しい方だ。吉報、吉兆の願いが通じて、大事にされたのかもしれない。

冒頭に述べたように、打刀で命のやりとりをしていた時代に身を守ってくれた古甲冑師鐔、古刀匠鐔の素朴な透かしは、日本人としての心の琴線に触れる。信家の「南無妙法蓮華経、生滅者必」の覚悟も当時の人の心境として共感するが、吉報、吉兆を待つ心を託した文様もいいものだ。