マイナー肥後の一つ、遠山頼次の鐔である。マイナー肥後とは肥後金工の主流の平田、林、西垣、志水、神吉以外の金工を意味するが、肥後には名が知られていないが、個性豊かで優れた金工がいるということで紹介するものである。もっとも宮本武蔵は肥後金工としてはマイナーでも日本美術においては認められた巨峰であるが。

この鐔は、銘を「遠山」「源」をわかりにくい草書で切っている。頼次という個銘までは切っていないが頼次の銘である。

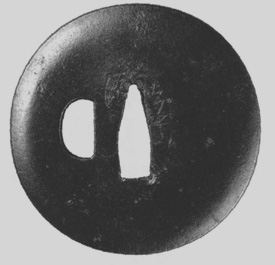

写真では限界もあるが、地鉄の見事さはご理解いただけるであろうか。この鐔は、地鉄と造り込みの妙が見所である。表は若干錆が食い込んでの傷があるが、裏は無傷で照り輝いている。

|

| 「目の眼」(H23.2)より |

1.又七と同様な地鉄

黒錆で覆われながらも、この光沢。底に赤味が感じられる黒色に、この照り映えも含めて「肥後の羊羹色」と称される地鉄である。私が所蔵する又七とほぼ同じ地鉄(又七の象嵌がある方にみられる少し赤味を感じ、柔らかみのある地鉄)である。

肥後鐔は、みな、独特の光沢を持って魅力的であるが、この鐔は碁石形で耳にかけて薄くなっている造り込みが、光沢の陰影に独特の味を出している。又七のフラット感が醸し出す光沢とは別の印象である。

又七と同様に精美と称してよい地鉄である。なめらかで鉄の組織が詰まった地鉄だ。詰まっている分、堅いとも感じられるが、しっとりした円滑感が柔らかみも感じさせる。

だから遠山又七と称されて、戦前は高く賞美されていたものである。

2.造り込み

耳にかけて薄く造ってあり、碁石形と称される造りこみであるが、本当の碁石のように中心から耳にかけて連続して薄くなっていくのではなく、切羽台からしばらくは同じ厚さで、そこから耳際に薄くなる造りこみである。

耳は少し打ち返しているところもあるが目立たない。その耳に至る鐔全体の表面は実になめらかでムラがなく、よくここまでできると思うぐらいに整っている。

自分で愛玩する楽しみは触感も十分に味わえる点であるが、隙もなく、ムラもなく、どの箇所も同じように耳にかけて薄く造りこんでいるが、右上あたりの耳際がごくわずかに厚い感じである。(切羽台4.9ミリ、耳は2.9ミリ〜3ミリ程度)

現代と違って、機械で機械を制御する技術が無い時代の作品である。想像するだけで恐ろしい技術力である。

地鉄の肌理の細かさと相俟って、気持ちの良いものである。

形は円形で縦73ミリ、横72ミリとほぼ正円である。

3.遠山鐔とは

『肥後金工録』には「遠山又七」として紹介されている。「遠山鍔と称するもの頼家頼次の両銘あり、父子か兄弟か詳ならす。頼家在銘の作行、地鉄しまり甚だ堅く見ゆるもの多し。蓋し一種の作にて多くはヤスリ地、また山吉鍔の小透しに似たるもあり。耳は常に薄作りにて打返し多し。まま透鍔も見ゆれど疎にして、遠見の松の類に過ぎざるべし。頼次また堅作りの方なり。しかし此作には象嵌及び据物を見る。遠山又七の名久しく著わるといえども頼家頼次共に鐔の外、作見えず。この作、時代分明ならす。式云春日初代より下らざるべしと。一説に清正公の抱とも云う。また地鉄堅き故にその作幾分若く見ゆもあるべし」(句読点追加、旧仮名修正)とある。

このように遠山は時代は若く見られがちだが、又七より新しくはなく、同時代の加藤清正のお抱えともいわれる。そして頼家と頼次の2人の作者がいるとある。

『刀装小道具講座7諸国編<下>』(若山泡沫著)では、「江戸時代初期の人たちで、力強く個性のある鉄鐔を遺している。作品の多いのは頼次で、次いで頼家がある。ともに源氏を称している。実物からみて頼次が古く、頼家が子で親子か師弟の関係にあるものと推量する。ともに銘文は癖の強い字体である。西垣二代の門人に遠山善七の名がみられ、その父を三十郎と記したものがあるが、この通称にあたる者も誰とも決めがたい。なお「金工鐔寄」に頼忠を記しているが、作品は未見でこれは誤記と思われる。遠山又七をあげ、長い間その名を知られているが作品はみないといわれ、林又七より時代を下らぬ人で加藤清正の抱え工かもしれないといわれている。遠山重次と名乗るのはこの一門の人である。」と紹介している。

又七と見まがうものを造っているという美称の「遠山又七」を作者名として、探しているが、見当たらないのは当然である。

また作風では「武張って変化に乏しいが鍛えがよく」「武用第一の出来で、いわゆる肥後金工の作柄とは別趣のものである。地金は堅く強度があり、耳際の仕立に工夫がみられる。据紋式の高彫とともに稚拙さのあるもので、その雅味が評価されている。」と解説されている。

伊藤満氏の『林・神吉』において遠山が紹介されているが、ここに遠山頼家9枚、頼次4枚の合計13枚掲載されているが、このように何の透かしもない鐔(素文鐔)が5枚あるが、その内頼次が3枚である。

伊藤満氏は肥後金工録の紹介と、「鐔の会」誌に「頼家より頼次の方が優れている」と記された内容を紹介し、『刀装小道具講座7諸国編<下>』とは逆に頼家の方が年長であったと推量されている。

そして、13枚の各々の解説の後に、次のようにまとめている。

「「肥後金工録」にあるような「堅い」ものは一点もなく、むしろ柔らかく、しかも時代色があり、哲学的な雰囲気で見せているものが多く内容がある。遠山鐔も、再評価されてしかるべき存在である」

4.伊藤三平の鑑賞

私は肥後金工録の「地鉄締まり、はなはだ堅く見ゆる」という地鉄に関する評はこの通りと思う。伊藤満氏は「堅い」を地鉄だけの印象ではなく作風自体の評と考え、上記のように反論されて「むしろ柔らかく、哲学的雰囲気で、内容がある」と表現されているのだと思う。作風自体の印象は私も伊藤満氏に近いが、以下、私がこの鐔に感じる重量感を中心に印象を記してみたい。

私は、この鐔に何とも言えない重量感を感じる。重厚感とも書こうかと考えたが、しっくりこない。もっとも重量感もこの言葉で良いかと問うと、まだ的確には表現できていないのだが。

この重量感は鐔の厚さ(厚くはない)とか、中心孔以外の空間が小柄櫃だけで透かしが一切無い(これは透かし鐔に比べれば重くなる)ことから来る物理的条件とは別の重量感である。

では何かと問われれば、鉄の密度が濃いという感じからくるものが、一つ存在する。『肥後金工録』にいう「鉄しまり甚だ堅く見ゆるもの」と言う感覚である。締まって堅く見えれば重たい感じを醸し出すのだ。

同時に、鐔を製作した作者遠山頼次の精神の重量感も出ているのだと思う。何のことかと思う人がいるだろうが、芸術には作者の個性があらわれる。遠山頼次は、このような無文で、碁石形(耳際が落ちているものが多いる)の鐔がしっくりきたのだと思う。この小柄櫃の細工などをみると、透かし鐔を造っても上手だろうなという気にさせるが、彼はそれを選択せずに、この形を選び、他の肥後金工と違って銘を切っているのだ。

それは武用(鐔の第一義は、刀の打ち込みから拳を守る)重視の精神なのだろうか。鐔の表面がきれいなのも円滑にすることでの柄を握った時の接面の違和感を無くすることにも留意したのかもしれない。武用を第一義と考える作者と、そうでない作者の間には自ずと差が出る。この精神の差が私が感じる重量感とも考えられる。

ただし、遠山の作品は、別に武張っているわけではない。ここが大事だ。単に武用第一の鐔は「時代の選別の目」によって遺っていないと思う。美術的、芸術的に価値があるから遺っているのだ。

現に、私はこの鐔が美しいと感じたから入手したのである。武用に良いとは思っていない。何度も書くが、照りのある精美な羊羹色の鉄錆色と、ムラなく、なだらかな造形の妙に惹かれたのだ。それを愛でている中で作者の精神の重量感を感じ、それが武用第一義から来ているのかと想像しただけである。

(注)肥後には宮本武蔵の作品があるように、武士が余技に作った鐔もあると聞いている。遠山は武士の余技かとも考えたが、この表面のムラなく円滑に仕上げる仕立ては素人には絶対にできないものだ。玄人でも、相当に技術が高い者であることは間違いがない。

重量感に関して、もう一つ考えたのは、これは肥後藩の武士の登城用などの改まって席での拵において、用いたものではないかと言うことだ。肥後藩の武士と言えども、改まった席では「投げ桐」の透かし鐔や大胆に模様を据えた甚五の鐔は付けないと思う。他藩とのおつきあいの中では黒呂色塗鞘の大小は必要である。この遠山鐔には、このような時に赤銅の献上鐔、赤銅魚子地の鐔の代わりも十分務まる「格」がある。この格を意識した中に重量感が加わる余地はあると思う。

観る感じというのも当方の審美眼の成長や、気分によって変化する。今時点では上記のように感じるということだ。

伊藤満氏は「哲学的」と評したが、それが「観ている内に、何かを考えさせられる」という意味では、その通りである。これからも、観ている内に別の何かを感じさせてくれるような期待がある。また、こういうものが良いものだと思う。(刀で言えば古刀のいいものがそうだ)

戦前の刀剣界、刀装具界は、会で御刀・御道具を拝見する時の服装は羽織袴というような雰囲気があり、武士の表道具を愛玩しているという気分は強かった。そして、功成り名を遂げれば、教養として茶道を嗜む人も多かった。こういう精神、教養が弱くなってきている現代で、このような肥後鐔、特に遠山などは評価しにくいのかもしれないが、マイナー肥後の一つとして正しく評価して残していきたい。