研ぎ上がったことによって、従来は小錆、傷か判別できなかった刃文ー特に葉(よう)、足ーが明確になり、「なるほど、こうだったのか」と楽しく、美しく、覇気のある刃文を楽しんでいる。

研ぎ上がってから「映りの諸相」として地に立つ映りについて書いたが、今回は刃文について記してみたい。もちろん、この御刀の刃文についても「公鑒(こうかん)兼光」、「兼光との30年」、「第二幕、開演-研ぎ上がった公鑒兼光-」で触れており、重複する部分もあるが、それをご承知の上でお読みください。

1.刃の明るさの魅力

刃の明るさとは、強い光源に向けて御刀の刃を観た時に、刃縁(匂口)の白さが他の御刀よりも際立つ時に「刃が明るい」と称する。特に明るい刃で刃縁の光沢が強い場合に「冴える」と言う。

感覚的な表現であり、評する個人によって違いがあるが、ある程度の刀を拝見している人の中では「衆目の一致するところ」となるだろう。

そして「刃が明るいこと」は、私にとっての名刀の一つの条件である。

(注)名刀の定義も、人によって違う。刀は武器という”用”が、昔は第一義であり、「折れず、曲がらず、よく斬れる」が基本。それから家伝来の宝器としての伝来・由緒も名刀の一要因。そして現代は美術的視点が中心である。美術的視点は普遍的かつ不変的かと思われるが、抽象絵画はもちろん、印象派の絵画でも当初は同時代の大半の人に受け入れられなかったように、時代の美意識もある。また技術的には破綻無く、ムラなく焼いた刀の方が技量は高いかもしれないが、破綻が景色になって魅力を増すことは刀や陶器の世界ではあることであり、美術的視点も人によるところがある。国宝、重要文化財に指定されている刀は名刀だろうが、資料的価値からのものもあり、私には魅力の感じられないものもある。

この公鑒兼光の刃は実に明るい。そして明るい刃の方が刃文は明瞭になるし、拝見していて楽しいものだ。

私の国広も明るい刃で、その中でも沸・匂が凝固して細く締まっている刃の部分が特に明るく冴える感があるから、匂・沸の粒の密集度が高いと明るく、冴えるのではなかろうか。匂・沸の粒の密集度を高く焼けるということは「焼きが強くなり」その分、刀の性能が増し、刀工としての技量が高いのだと思うが、これは私だけの思い込みだから、正しいかはわからない。

(注)刀の場合は「このような鉄素材で、このように造れば古名刀が再現できる」というところまで現代の作刀技術は至っていない。だから、上記の私の説のように、仮説、あるいは思い付き程度の説を述べる人も多い。また、私もそうだが、自分の観た範囲(少ない経験なのだが)だけで決めつける人もいる。若い人は、私の論も含めて留意していただきたい。

一例に「刃は沈んでいる方が切れ味がいい」と言う人もいる。今の世の中で切れ味を試すのは難しく、識者が言うと「そうかな」と思うのだが、最上大業物で名高い虎徹の刃は「明るく冴える」ものである。他の最上大業物の初代肥前忠吉、初代仙台国包なども明るい刃であり、「沈んでいる方が切れ味がいい」は誤った説である。

兼光は「鉄炮切」「波游」など切れ味から名付けられた異称を持つ武将の愛刀が多いように、切れ味では昔から名高い。『懐宝剣尺』(柘植方理著)では漏れていたが、『古今鍛冶備考』(山田浅右衛門著)においては古刀における最上大業物に改めて選定されている。

(注)「刃の明るさ」に関しては、研ぎにもわからないところがある。「研ぎ直せば、刃は明るくなります」と言う人もいる。私が信頼している人も、名高い刀剣専門家にも「今の研ぎは、昔よりも刃は明るくなる」と言う人もいる。技量の向上と言えばいいのだが、そこに薬品ではとかの話が交じる。公鑒兼光は研ぎ直して明るい刃になったのではない。研ぐ前から明るい刃だったのは、「公鑒(こうかん)兼光」に書いていた通りである。購入する前、初見の時に刃の明るさにビックリしたものだ。

この世界は、「この刀は反りを直している」とか、鉄鐔でも「錆を付け直している」とか、色々と噂が出る世界。

(注)刀の世界は、鑑定が素人にも広まり、その影響で刀剣雑誌、刀剣書籍には誌上鑑定というコーナーが設けられる。ここでは「鑑定の掟」としての表現が記載される。例えば、刀姿の説明が寛文新刀の説明で、そこに「刃は明るく冴える」と記してあると”虎徹”と鑑定するわけだ。同様な作風の江戸新刀の作者には記されない。「鑑定の掟」を覚えることは大事なのです。しかし、これを現物の御刀を拝見した時にも、そのまま言う人も多い。「この虎徹は冴えるまではいかないでしょう」と私が思う虎徹もある。京物の小丸に返る鋩子(ぼうし)を観ると「品良く返る」と言う。同様な鋩子を他作で観ても「品良く」とは言わない。こういう人は、モノを観ないで、先入観で観ているだけ。先入観は恐ろしいもので、私だって刷り込まされている。

2.刃幅が広い魅力

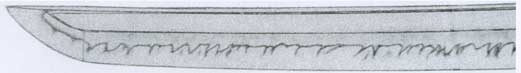

刃幅とは、刃の部分の広さである。直刃を形容する時に、広直刃、中直刃、細直刃(糸直刃)と区別するが、その概念である。

刃幅の魅力をわざわざ唱える人は少ないだろうが、特に刃中に変化が多い場合は、刃幅が広い方が魅力を増す。言い換えると、刃幅がある方が刃中の変化が観られる確率が高くなる。逆の極端な例だが、研ぎ減って、刃幅が狭くなっている刀の美術的価値(地鉄の魅力、史料的価値は別)は大きく減じられている。

公鑒兼光は刃幅が十分にあり、それが御刀の魅力を増している。

もっとも刃幅だけでも、刀の魅力を知るには片手落ちである。刃幅が広くなっても、地の部分が狭くなっては面白くない。

その点、この御刀は南北朝時代の刀であり、刀の幅に元・先の違いが少なくて先まで広い方だから、地鉄の部分も十分に楽しめる。そこに前に「映りの諸相」で記したような色々な映りが現れて、また何度も述べているが美しい地景がウネウネと、そして刀の表裏を貫いているのではないかと思わせるような景色もあって、私は時間が経つのを忘れる。

以下は「刀剣美術」に折り込まれている「名刀鑑賞」における国宝:小竜景光の評だが、刃幅があることが、このような御刀においては美質を上げることが理解されよう。

<国宝:小竜景光=覗き竜景光=楠公景光>

「(前略)刃幅を同作中最も深くとって千変万化に働く華やかな乱れの状や一段と引き締まって明るく冴える匂口の様子は見事であり、至って健やかに保存されていることと相俟って、拝観する都度あらたな感動を喚起させる名作である。(後略)」

|

|

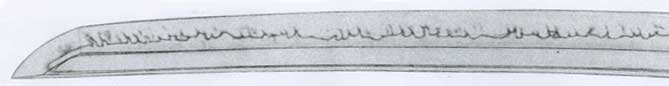

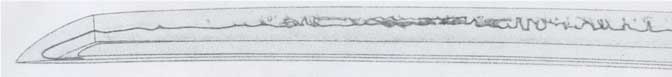

| 小竜景光の刃文(国宝…「刀剣美術」487号折り込み「名刀鑑賞」より) |

|

| 公鑒兼光(重要刀剣図譜より) |

|

| 公鑒兼光の研ぐ前の地刃の写真(藤代興里氏写真) |

<中~大鋒の時代>

<大鋒の時代>

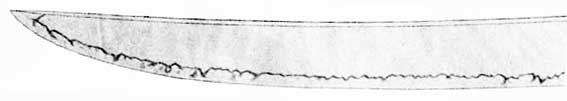

この中で、公鑒兼光と刃文が似ているのは水神切兼光である。この御刀はオークションに出されたたことがあり、その折りに私も実見させていただく。刃の明るさといい、刃文の形状といい、よく似ていたことを記憶している。足・葉は公鑒兼光の方が多く入る。

同時に売りに出された「波泳ぎ兼光」は、刃がこれほど明るくなく、刃文の形状も違うものであった。

|

|

| 水神切兼光(重要美術品…「刀剣美術」220号折り込み「名刀鑑賞」より) 表裏でスキャナーの濃度が異なる |

あと、比較的近いのは福島兼光であるが、近いと言っても次のような刃文になっている。この押形で見る限り、刃中の足、葉はそれほど繁くはない。また鋒も、それほど大きくはなっていない。

|

| 福島兼光(重要文化財…『図説 刀剣名物帳』より) |

参考に公鑒兼光の刃文を再掲する。比較して欲しい。

|

| (参考)公鑒兼光の刃文 |

兼光の刃文の形状推移から判断すると、公鑒兼光は水神切兼光の康永から、福島兼光の観応までの間、具体的には康永・貞和(1342~1349)頃と考えられるが、鋒が完全に大鋒になっていることを考えると、福島兼光の後で一国兼光の頃、すなわち観応・文和(1350~1355)で、刃文が大互の目やのたれなどの大模様に変化する延文までの間に製作されたと考えたい。ただし、刀は注文者もあり、その意向で作風が変わることはあり、大磨上無銘の現状では明確なことは言えない。

無銘で有名な兼光には次のようなものがあるが、刃文は公鑒兼光ほど華やかではなく、もう少し後の時代の文和・延文頃の在銘作に似ている。無銘=大磨上げ=三尺近くの太刀が流行した時代のもの=延文兼光の頃ということで、そのような作風になっていると考えられる。

『日本刀の掟と特徴』(本阿弥光遜著)に兼光(この本は初二代説で、以下は二代延文兼光について)の刃文に関して「刃文に於ては寧ろ梅の花の如き地味さがある」と記されている通りである。

なお光徳象嵌の重要美術品は鋒が中鋒に近いから、公鑒兼光よりは時代は上がると考えられる。

4.公鑒兼光に似ている他刀工の刃文

兼光以外の作者で、公鑒兼光の刃文に似ている刀を探すと、やはり景光、近景となる。  |

| 小浜景光の刃文(重要文化財…「刀剣美術」563号折り込み「名刀鑑賞」より) |

|

| 近景(重要文化財…「刀剣美術」564号折り込み「名刀鑑賞」より) |

|

| (参考)公鑒兼光の刃文 |

これらの景光も近景の刀も、地刃が明るいことは言うまでもない。

5.拝見しての印象

今まで、個人の思い入れをできるだけ排して、押形で客観的に記してきたつもりだが、似ていると比較したのが、重要文化財(小浜景光、長船近景)、重要美術品(水神切兼光)であり、僭越の誹りを受けかねない。しかし、似ているのだから仕方無い。

刀を愛好する人は、どうしても蔵刀が多くなりがちである。20振り程度になっている人も多い。それに対して私がこの御刀を購入してからは、沸出来でハチャメチャのところがある若打ちの薩摩の元平、それにご縁があった慶長七、八年の打ち盛りの、これまた狂ったところのある国広だけだ(子どもの御守り刀、家伝の短刀などは別)。いい御刀を拝見しても、自宅でこの兼光を拝見すると、「兼光の方がいいや。なんで買う必要があるのか」と過ごしてきたのも当然なのである。

押形ではなく、伊藤の言葉で刃文を解説しながら、作者兼光の狙いを推察していく。アンダーラインの箇所だが、もちろん伊藤の思い込みでもある。

【差表(本来は太刀だから、その場合は差裏)】…ハバキ元から鋒にかけて観ていく。

ハバキ元は大きな傾きの逆(さか)がかる小乱れ。匂口が深くなり、足が匂崩れのように広がる所もある。刃中に葉(よう)も飛んでいる。逆がかる刃文は機能的に切れ味に留意したと説く人もいるが、何か意図があったのだと思う。逆がかる刃文は、刃が切断する物体(もちろん人体が主)に食い込んだ時に、刀の反りと相俟って、刃の逆足が物体に対して垂直に入るようにしたのだろうか。

そして少し小高く逆がかる互の目があり、その中に大きめの葉が入る刃が入る。ここから上は刃文の調子が違うことを転換点として示しているようだ。

直調に小乱れ、逆足・葉が繁く、匂口も崩れて深くなった刃が続く。匂口が崩れるようになるのは、この部分も乱れ映りが目立ち、この映りが刃の方に入り込んでいる影響とも思う。

そして逆(さか)がかって丸くえぐれた刃文が入って箱刃のような大互の目になる。ここにも細かい足に大きな葉が入る。角ばる大互の目は太刀が大太刀になってきたから、体配にふさわしい刃文を意識し始めたのだろうか。

次ぎに平たく凹んで片落ち互の目が2つ。父である景光の伝統を受け継いでいる。片落ち互の目も逆がかる互の目を焼こうとした結果ではなかろうか。

それから匂口の柔らかい小互の目刃、小乱れ刃がいくつか入る。ここも小足、葉入りだ。

そして匂口の締まった直刃調の刃。直刃だからか、この部分に入る逆足は微(かす)かに繁くだ。葉もほのかに見えているようだ。締まった刃は何か緊張感を感じて嫌いではない。

物打ち辺りの下部からは、映りの先端が刃中に入り込んで、染みのように匂口が崩れた刃が続く。刃の基本形は片落ち互の目刃と観るが崩れている分、変化している。真行草の草の乱れと言う人もいるだろう。薄い砂流しのような刃も観られるぞ。二重刃もある。ここは乱れ映りの濃い部分が間を置いてオーロラのようになっているところであり、映りの濃い部分が刃中に入り込んで崩れているのだ。「燃え染み」と呼ばれるのが、この状況ではなかろうか。地鉄の感度が良過ぎたのだ。(「映りの諸相」を参考にしていただきたい)

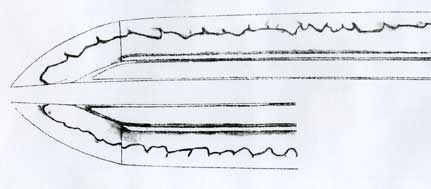

物打ち上部は大きな角張る互の目(足、葉、匂崩れを伴いながら)が3つあって、鋩子(ぼうし)に突っ込む。大鋒に合わせて刃文を大きくしているのだ。

【差裏】…ハバキ元から鋒にかけて鑑賞していく。

ハバキ元に、映りが刃に入り込んで匂崩れて変化した刃文がある。差裏では、この部分だけが染み心のある草の乱れだ。大磨上げだが、この部分がどのあたりまで広がっていたかはわからないが、磨上げた人が、ここの崩れを少なく見せる為に磨上げたのかとも感じる。

そして細かい直丁字で逆足も細かく繁く入り、葉もドンドン飛ぶ見事な刃部が20センチほど続く。ここは小竜景光の刃のようだが兼光の葉は、景光の葉の面積よりも広い。ともかく、この刃が続けば国宝だ。

それから差表と同様な匂口の締まった直調の小乱れ部分が長く続く。ほのかの逆足、かすかな葉が入って、締まって冴える刃だ。研ぎ直して再認識した箇所だ。ピンと張り詰めた緊張感もあって好きである。匂口は深いだけが良いのではなく、締まった匂口も素敵なのだ。

物打ち部分になると、くっきりした太い互の目に、一つ凹んで片落ち互の目、角張る互の目、それも逆がかる足、葉が繁く入る刃が鮮やかになり、兼光の中でも屈指の鋩子に繋がる。ともかく高感度な鉄が生み出す刃中の変化だ。

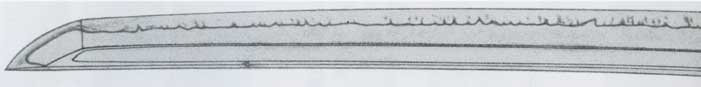

上段が差裏、下段が差表の、物打ちから鋒にかけての刃である。私の言葉と比較して再見していただきたい。改めて押形と実際の御刀を比べると、ちょっと違うなと感じるが、どうでもいい。個人の感想を述べているだけだ。押形よりも、私の言葉よりも、実際の御刀の方が素晴らしいことは言うまでもない。

|

| (参考)公鑒兼光の刃文 |

ここから、この御刀の総体の印象になるが、直刃調に小互の目、片落ち互の目、小丁字が交じり、いくつかの形状の刃文が続き、刃が明るく、加えて刃中が賑やかな為に華やかな刃文だ。華美だが、刃が直ぐ調の為か、剛健な感じがして力強い。華やかで力強いと言うと桃山時代の感覚だが、南北朝時代のバサラ大名(道誉一文字を愛刀にした佐々木道誉など)が生まれた時期の空気とも共通するものがあるのだろう。

力強さとは、少しニュアンスが違うが、感度良く張り詰めた刃文を焼いている為か緊張感も感じる。

この華やかな刃には兼光の自信と言うか、余裕を感じる。作風の幅を体配に合った大互の目刃、大のたれ刃に広げていこうとの創作の試みも感じる。長船鍛冶の頭領だ。余裕だけでなく、同時に緊張感に威厳を感じるところがある。

このように相反するような要素を統合した作品は芸術性が高いと思う。

【研ぎ直して、再認識した刃文】

研ぎ直していただいたことで、伊藤が再認識した刃文の部分についてまとめておきたい。

これまでは地鉄の素晴らしさに眼を奪われていたが、研ぎ上がって刃文を改めて観ると、刃文は刃文で奥が深いことが理解できた。

鋩子(ぼうし…鋒部分の刃)は刃文の一つである。この御刀は鋩子も素晴らしいのだが、これは「公鑒(こうかん)兼光」における第7章で詳述している。公鑒兼光の鋩子は現存する兼光の作品の中でも屈指のものと思っている。くっきりと明るい刃で、先端が匂崩れるー俗に言うロウソク鋩子なのだが、鋩子だけで、私が刃全体で感じた華やかさと力強さ、余裕と緊張感・威厳を表しているようで、刃文の総仕上げが鋩子と言う感を改めて持つ。

似ている他の鍛冶作品として、押形を渉猟している中で、長光の後期作にも似ているのがあるのは当然だが、名物大青江の中程の刃とも似ている部分があった。もちろん長船元重にも似ているものはあると思う。『日本刀工辞典』(藤代義雄著)の「元重」の項に所載されている直逆丁字刃はよく似ている。

父の景光、叔父の近景など一族の伝統(感度の良い鉄、緻密な鍛錬、逆がかる刃文)を受け継ぎ、時代の求める大鋒、長寸の太刀にふさわしい鍛え(太い地景として出るような鉄の混入、杢目が目立つ鍛えなど)、刃文(大きな角張る互の目、のたれ刃など)の形状、鋩子の焼きなどに長船鍛冶工房の頭領として工夫を加えていったのが兼光であろう。二代説、三代説が出ることは、それだけ作風を革新していった証拠だと思う。足利尊氏から大きな所領・屋敷をもらったと言う伝説もあり、それなりの人物だったと考える。

兼光は、本論でも、上杉家の水神切兼光、毛利秀包の鉄炮切兼光、羽柴秀次、小早川秀秋の波游兼光(立花家に伝わるが、当初の波游とは別の上杉家伝来との説もある)、福島正則の福島兼光、宇喜多詮家(坂崎出羽守直盛)の浮田兼光、山内家二代忠義の一国兼光を作風の例として取り上げたが、他にも上杉謙信の竹股兼光、直江兼続の後家兼光、加藤清正の紅葉狩り兼光、豊臣秀吉の太郎坊兼光、小笠原長時の冑割り兼光など多くの武将に愛されている。

明治の愛刀家・鑑定家の今村長賀も今村兼光を大切にしていた。

それぞれの兼光の作風は違うだろうが、それに託した彼らの気持ちはよくよく理解できる。